- Accueil

- Actualités

- Toutes Les Actualités

- Modélisation et Simulation : L’équipe HPC@Maths Coorganise un Programme D’été À La NASA

Modélisation et simulation : l’équipe HPC@Maths coorganise un programme d’été à la NASA

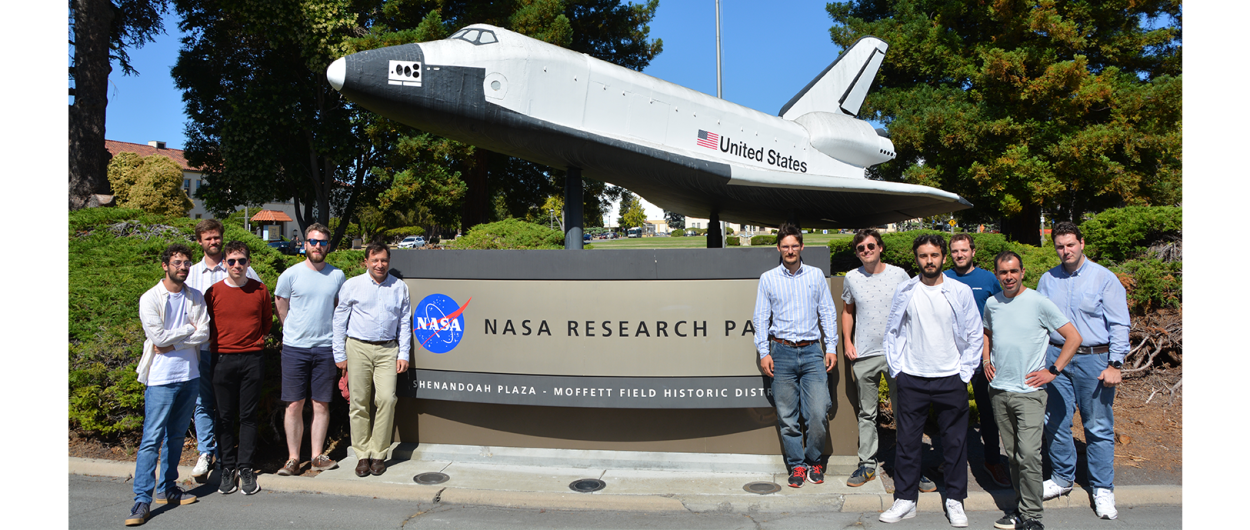

L'équipe HPC@Maths au NASA Ames Research Center

L'équipe HPC@Maths au NASA Ames Research Center

Situé au cœur de la Silicon Valley californienne, le Ames Research Center est l’un des instituts de recherche les plus importants de la NASA, l’agence spatiale américaine. Cet été, quinze membres de l’équipe HPC@Maths du CMAP, dont quatre doctorants et post-doctorants et six ingénieurs calculs, ont eu l’occasion d’effectuer des recherches dans ce centre dédié à l’aérospatial.

Le Ames Research Center étudie notamment les systèmes de protection thermiques pour les engins spatiaux, qui sont cruciaux pour la rentrée dans l’atmosphère, que ce soit celle de la Terre ou celle d’autres planètes du système solaire. Car l’entrée à grande vitesse fait énormément monter la température des matériaux et une multitude de processus physiques entre en jeu.

De nombreux phénomènes à modéliser

« Concevoir des systèmes de rentrée atmosphérique nécessite des modélisations et des simulations de pointe. Par exemple, plusieurs codes de calcul assurent la compréhension de ce qu’il se passe dans l’atmosphère mais aussi au niveau de la capsule spatiale. Il faut ensuite coupler ces différents codes. C’est l’une de nos expertises au CMAP et elle fait l’objet d’une collaboration avec l’ONERA, l’office national d'études et de recherches aérospatiales », explique Marc Massot, professeur à l’École polytechnique et coorganisateur de ce programme d’été rendu possible grâce aux financements du CIEDS, de la Fondation de l’École polytechnique, de l’ONERA, de la DAER de l’École polytechnique et de la Fondation Mathématiques Jacques Hadamard.

Avec leurs collègues de la NASA, mais aussi des membres de l’ONERA, de l’Institut von Karman de dynamique des fluides (Belgique) et de l’Université de Bordeaux, les scientifiques ont planché à plein temps sur cinq projets de recherche. En plus du couplage de codes déjà mentionné, les thèmes traités allaient de la modélisation physique des plasmas créés dans l’atmosphère à de nouveaux schémas pour la simulation des écoulements réactifs.

« Cet échange permet de renforcer les liens avec nos collègues de différentes institutions et de faire largement découvrir nos outils de simulation et la recherche associée », souligne Loïc Gouarin, ingénieur à l’École polytechnique et co-responsable de l’équipe HPC@Maths.

Une expertise en mathématiques appliquées et calcul haute performance

Dans chacun de ces projets, la simulation numérique de l’ensemble des phénomènes physiques est complexe et implique des outils mathématiques et informatiques novateurs. Pour répondre efficacement à ces challenges, l’équipe HPC@Maths est constituée pour moitié de chercheurs en mathématiques et pour moitié d’ingénieurs experts du calcul haute performance. Cette organisation atypique dans le paysage des laboratoires de mathématiques permet d’implémenter des méthodes innovantes au travers de logiciels open source directement accessibles aux industriels. Le logiciel Samurai, développé dans l’équipe HPC@Maths, en est une parfaite illustration.

En parallèle de ce programme d’été, plusieurs chercheurs ont pu donner le séminaire AMS de l’Advanced Supercomputing Division de la NASA, très suivi par la communauté et retransmis en direct dans les départements de recherche d’industriels tels que Boeing ou SpaceX.

« Ce programme apporte une expérience de premier plan aux jeunes chercheurs, tout en construisant les relations internationales de l’École polytechnique », ajoute Marc Massot. Beaucoup d’échanges intéressants et de liens noués avec des scientifiques qui renforcent les collaborations existantes, en initient de futures et permettent de préparer d’autres initiatives de ce type.

* CMAP : une unité mixte de recherche CNRS, Inria, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris

Je fais un don

Je fais un don

Je fais un don

Je fais un don

Brochure de campagne

Brochure de campagne