- Accueil

- Actualités

- Publier En Accès Ouvert Grâce Aux Accords Couperin : Le Parcours de Matthieu Sendral (X21)

Publier en accès ouvert grâce aux accords Couperin : le parcours de Matthieu Sendral (X21)

Au printemps 2025, Matthieu Sendral (X21) a contacté le service des Ressources documentaires pour la Recherche et l’Enseignement de la BCX pour en savoir plus sur la publication en accès ouvert et les accords de lecture et de publication en accès ouvert négociés par Couperin avec Elsevier en vue de la publication de son travail de recherche réalisé lors de son stage de troisième année.

En tant qu’élève de l’Ecole polytechnique, Matthieu a pu bénéficier de ces accords qui prennent en charge les frais de publication (APC) d’un ensemble de titres de l’éditeur Elsevier[1] et partager son article en accès ouvert chez l’éditeur, mais aussi sur l’archive ouverte HAL. Nous lui avons proposé une interview pour revenir sur son travail de recherche et nous faire un retour d’expérience sur le travail de publication.

[1] La liste des titres est consultable à cette adresse : https://www.couperin.org/negociations/accords-specifiques-so/elsevier/

Valeriya Tretyakova : Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours à l’École polytechnique (X 21) ? Quelles étaient vos matières de prédilection, et aviez-vous déjà un intérêt particulier pour les sciences du vivant ou l’écologie ?

Matthieu Sendral : Je viens d'une classe préparatoire BCPST, un parcours qui n’est déjà pas commun à l’X. Lors de ma première année, j'ai travaillé 6 mois pour une ONG du domaine de l'éducation au Sénégal. Au cours de ma deuxième et de ma troisième année, j’ai choisi des cours variés appliqués au domaine de l’environnement : biologie, mécanique des fluides, et économie. J’ai aussi suivi quelques cours d’informatique, de chimie, et de management & innovation en entreprise. Mais c’est surtout en parallèle de ma formation que j’ai approfondi ma culture générale sur ces sujets de durabilité. Pour ma troisième année, j'ai naturellement choisi le parcours SDE – Sciences et Défis de l’Environnement. C'est ce parcours qui m'a amené à réaliser mon stage de recherche dans un laboratoire d'écologie.

VT : Vous avez effectué votre stage de troisième année au LEFT (Laboratory of Fluvial and Terrestrial Ecology) de l’Université de Tras-Os-Montes e Alto Douro, au Portugal. Aviez-vous déjà un intérêt particulier pour les sciences du vivant et du climat ?

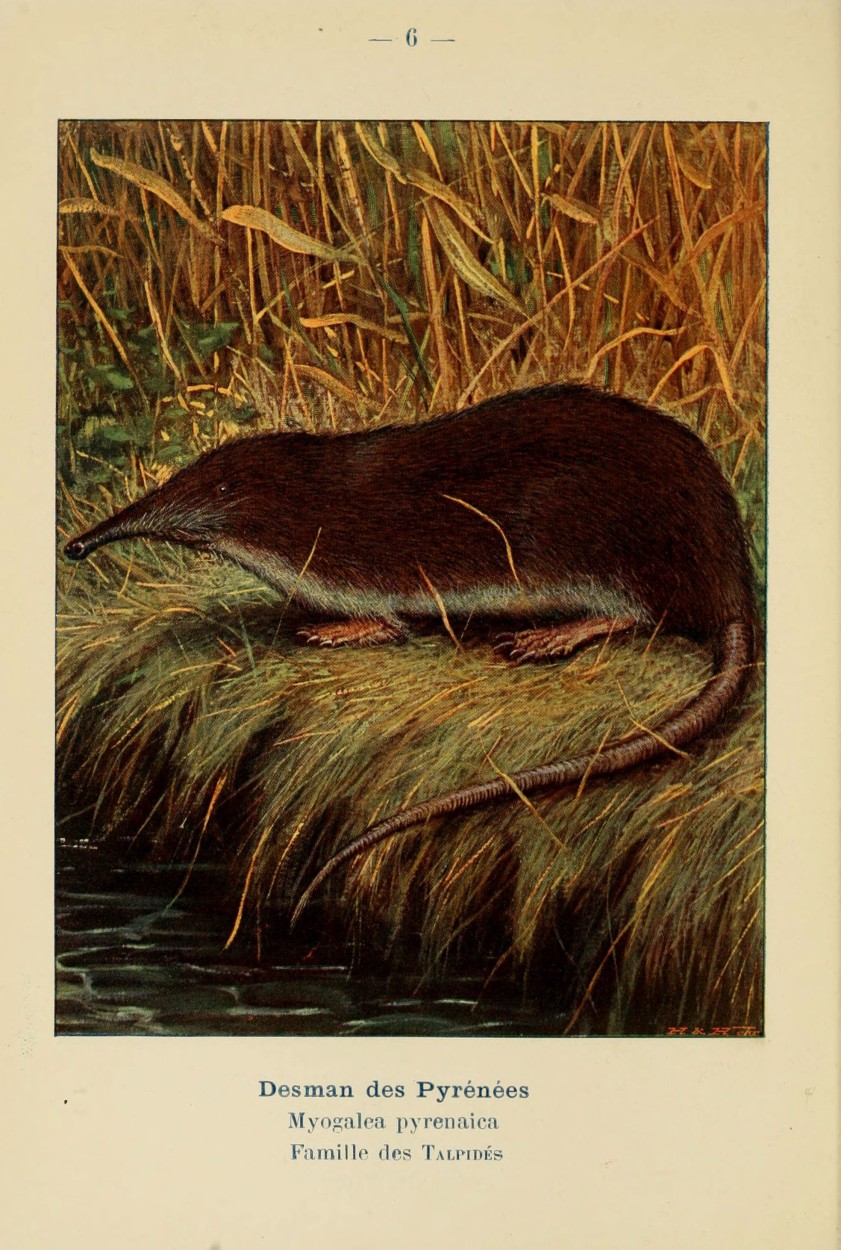

MS : Oui. Déjà lors de mon stage de deuxième année, j’avais travaillé sur l’impact d’un réseau d’industries sur la biodiversité. Pour ce nouveau stage, je voulais me concentrer sur une échelle plus fine et naturaliste. J’ai contacté Mário Santos, chercheur au LEFT, qui m’a proposé de travailler sur le Desman des Pyrénées, un petit mammifère semi-aquatique menacé.

Le projet initial visait à modéliser les effets des barrages hydroélectriques sur cette espèce, tout en prenant en compte d’autres menaces comme le changement climatique et la pollution de l’eau. J’ai utilisé R-Studio, Excel, des outils SIG et Stella pour construire des modèles dynamiques stochastiques, mais la qualité insuffisante des données a limité l’exploitation des résultats. J’ai donc réorienté mon travail vers une revue systématique des menaces pesant sur l’espèce, selon la méthode PRISMA, que j’ai ensuite approfondie en vue d’une publication scientifique.

VT : Pourquoi avoir choisi de travailler sur le Desman des Pyrénées, une espèce assez méconnue ?

MS : En réalité, c’est un peu le fruit du hasard. Je n’avais pas de taxon de prédilection quand j’ai contacté Mario Santos. C’est lui qui m’a proposé de travailler sur le Desman, car un de ses collègues au laboratoire était spécialiste de l’espèce. Malheureusement, ce collègue est parti juste avant le début de mon stage, donc je n’ai pas pu bénéficier de son expertise.

Mais j’ai trouvé ce sujet très intéressant, justement parce que le Desman est un mammifère assez méconnu, même s’il est emblématique à l’échelle locale, notamment dans les Pyrénées. Il vit la nuit, dans des zones isolées en montagne, ce qui le rend difficile à observer. Pourtant, il joue un rôle crucial en tant que bio-indicateur de la qualité de l’eau. Il vit dans des torrents bien oxygénés, donc son déclin est souvent le signe d’une dégradation de cet écosystème.

C’est aussi ce qu’on appelle une espèce « parapluie » : en protégeant son habitat, on protège aussi tout un cortège d’autres espèces, comme la loutre, le cincle plongeur ou la musaraigne aquatique. Enfin, ce qui m’a particulièrement intéressé, c’est la complexité des enjeux liés à sa conservation. Par exemple, l’impact des barrages hydroélectriques : on parle d’énergie décarbonée, donc a priori bénéfique pour le climat, mais qui peut avoir des effets négatifs sur la biodiversité locale. Ce sujet montre bien qu’il n’y a pas de solution simple ou parfaite face aux questions environnementales.

VT: Quel était l’intérêt de réaliser une revue systématique?

MS : Au départ, il s’agissait de préparer la modélisation, en recensant les variables pertinentes. J’ai alors constaté qu’il existait peu de synthèses récentes. Or, depuis vingt ans, l’espèce bénéficie de programmes de conservation financés à différentes échelles, et de nouvelles méthodes comme l’ADN environnemental ont permis d’enrichir les connaissances.

Avec cette revue, j’ai voulu produire un travail solide et utile : en anglais, pour être accessible à l’international ; transparent sur la sélection des sources, grâce au protocole PRISMA ; exhaustif pour éviter de devoir chercher ailleurs ; et surtout directement mobilisable par les acteurs de la conservation, avec des recommandations concrètes — par exemple, la taille maximale des grilles de prise d’eau pour éviter la capture accidentelle des Desmans.

Caroline Corbières : Vous avez choisi de suivre la méthode PRISMA 2020, dont les principes sont proches de ceux promus par la science ouverte (transparence, importance de la qualité des données), qu’est-ce qui a guidé ce choix ? Qu’a-t-elle apporté à votre travail ?

MS : Mon tuteur m'a directement orienté vers ce protocole pour réaliser la bibliographie car nous avions pour objectif de publier une revue systématique qui soit à la fois complète, reproductible, standardisée, à jour, et utile aux acteurs de terrain et aux décideurs en matière de conservation. Le protocole PRISMA permet de documenter finement chaque étape de la réalisation d’une revue systématique, d’expliciter les critères de sélection et d’analyse des données, le tout selon une démarche transparente. Dans le cas de l’étude du Desman, cette méthode s’est révélée précieuse et nous a, entre autres, permis d’intégrer une sélection de littérature grise à notre analyse.

CC : Pourquoi était-il important d’intégrer de la littérature grise et comment avez-vous évalué la fiabilité de ces sources ?

MS : Intégrer la littérature grise s’est révélé être indispensable dans notre cas car il y a beaucoup de connaissances sur l'espèce qui ne sont historiquement pas publiées dans des revues scientifiques. Il s’agit principalement de livres, de rapports techniques, de mémoires, de thèses et de documents administratifs produits dans le cadre de programmes de conservation et dans lesquels on peut trouver de précieuses informations sur l’anatomie du Desman, ses comportements, sa distribution sur le territoire, etc. Nous avons également trouvé des descriptions très fines de l’espèce dans des ouvrages scientifiques datant des XIXe et XXe siècles qui font toujours référence aujourd’hui.

Pour en évaluer la fiabilité, la méthode PRISMA nous a permis de documenter pour chaque document son origine, ses auteurs et éditeurs, la clarté du propos, sa méthodologie, etc. Nous avons également recoupé les informations des différentes sources, en privilégiant à chaque fois les publications les plus récentes, voire celles qui étaient basées sur des techniques plus fiables telles que l'analyse ADN.

CC : Quelle expérience tirez-vous de ce travail ? Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?

MS : Cette expérience m’a permis de me rendre compte du temps de la publication, qui est un processus extrêmement long : sur quatre mois de stage, j’ai consacré deux mois de travail à la revue systématique, et un mois supplémentaire à rédiger la version que nous allions soumettre à l’éditeur. Trois mois sont ensuite passés avant d’avoir la version relue par les pairs pour laquelle nous avions un mois pour répondre à l’ensemble des commentaires. Pour notre article d’une cinquantaine de pages, nous avons eu près de 350 commentaires ! La version définitive a été publiée trois mois plus tard, après deux aller-retours supplémentaires. Au total, huit mois se sont écoulés entre le temps de la soumission à l’éditeur et celui de la publication. Cette expérience m’a permis de mieux comprendre le monde de l’édition scientifique, ainsi que le temps et le travail apportés par les relecteurs, les éditeurs et les auteurs. De mon côté, j’ai été chanceux, mon article a été accepté dans le premier journal sélectionné, mais il faut garder en tête qu’un article peut être refusé et soumis à d’autres journaux. Le temps long de la publication peut alors poser problème pour s’assurer de la diffusion rapide et à jour des travaux de recherche.

Parmi les autres difficultés rencontrées, l’accès à certains documents de littérature grise s’est révélé être compliqué, nous avons dû insister pour en consulter, voire renoncer à en inclure faute d’avoir pu trouver une version consultable du document. D’autre part, certains documents étant rédigés en catalan ou en basque, il a fallu s’attaquer à la barrière de la langue pour les intégrer à la revue systématique.

CC : Vous avez fait le choix de publier en accès ouvert, notamment grâce aux accords Couperin passés avec Elsevier dont peuvent bénéficier les personnels de l’X. Tout d’abord, comment avez-vous eu connaissance de ces accords ?

MS : C’est un peu du hasard ! Avec mon tuteur, nous avons choisi de soumettre au Journal for Nature Conservation, un journal reconnu dans le domaine, qui exige des frais d’APC d’environ 2000 euros pour publier directement en accès ouvert. Nous nous sommes alors rabattus sur la publication en accès fermé et c’est au moment de la soumission que nous avons découvert la possibilité de bénéficier des accords Couperin passés avec Elsevier. En tant qu’élève, je n’étais pas sûr de pouvoir être concerné par ces accords, c’est pour cela que j’ai contacté la BCX qui m’a confirmé cette possibilité. Il est un peu dommage que ces accords ne soient pas plus connus dans le milieu étudiant car nous sommes plusieurs à publier des travaux de recherche.

CC : Quels intérêts voyez-vous à la publication en accès ouvert ? Et à la science ouverte de manière générale ?

MS : La science ouverte répond à un idéal de la science : celui d'une science transparente et indépendante, mais aussi accessible à tous, que ce soit des chercheurs, des ONG, des décideurs locaux, des gestionnaires d’espaces naturels, de petites associations… C’est important de rendre accessible nos travaux pour permettre aux structures ayant peu de moyens – je pense notamment aux associations impliquées dans des projets de conservation – d’accéder à la connaissance.

Plus largement, je pense que la science ouverte participe à rendre la science plus transparente en offrant la possibilité de critiquer, enrichir ou reproduire un travail. C’est aussi un outil éthique dont nous avons besoin pour lutter contre la désinformation, qui est malheureusement d’actualité, particulièrement dans le domaine de l’environnement.

VT : Vous êtes maintenant en dernière année du cycle ingénieur. Quelle est la suite pour vous ? Est-ce que vous envisagez de rester dans le monde de la recherche ou vous vous dirigez vers autre chose ?

MS : J’ai fait ma 4ᵉ année à AgroParisTech, en « Gestion des Milieux Naturels », une formation axée sur des projets concrets avec divers acteurs de l’environnement. Actuellement, je réalise mon stage de fin d’études au Conservatoire du littoral, où j’étudie, entre autres, l’adaptation des plans de gestion aux enjeux humains, financiers et climatiques actuels, notamment au travers d’une série d’entretiens avec divers acteurs.

La recherche m’intéresse beaucoup, mais j’ai le sentiment que, dans de nombreux cas, ce ne sont pas tant les connaissances scientifiques qui manquent mais leur mise en application. Ce qui m’attire aujourd’hui, c’est justement ce rôle de passerelle entre la science et l’action, en prenant en compte des enjeux concrets : politiques, socio-économiques, réglementaires…

Je me suis spécialisé dans les questions de biodiversité, mais j’ai aussi élargi mes compétences à d’autres domaines comme le climat, l’agriculture ou les dynamiques territoriales. Après avoir travaillé dans une ONG, un grand groupe privé, un laboratoire de recherche, et dans le secteur public, je réalise fin 2025 mon dernier stage dans une PME dans le domaine de l’agroécologie. Je ne sais pas encore dans quelle type de structure je travaillerai, mais une chose est sûre, je souhaite rester dans le secteur de l’environnement au sens large.

VT : Un souvenir marquant de votre stage ?

MS : Ce qui me revient, c’est surtout la réaction de mes amis de promotion : partir au Portugal pour étudier un « rat aquatique » méconnu, que l’on suit surtout via ses excréments, tranchait avec ceux qui allaient en finance ou en diplomatie. Un choix atypique, assumé et enrichissant. Et visiblement pas si isolé : un X22 est parti cette année dans le même laboratoire, pour travailler sur le cincle plongeur, un oiseau discret du même habitat.