- Accueil

- Actualités

- Quand L’altruisme Fluidifie Les Dynamiques Sociales

Quand l’altruisme fluidifie les dynamiques sociales

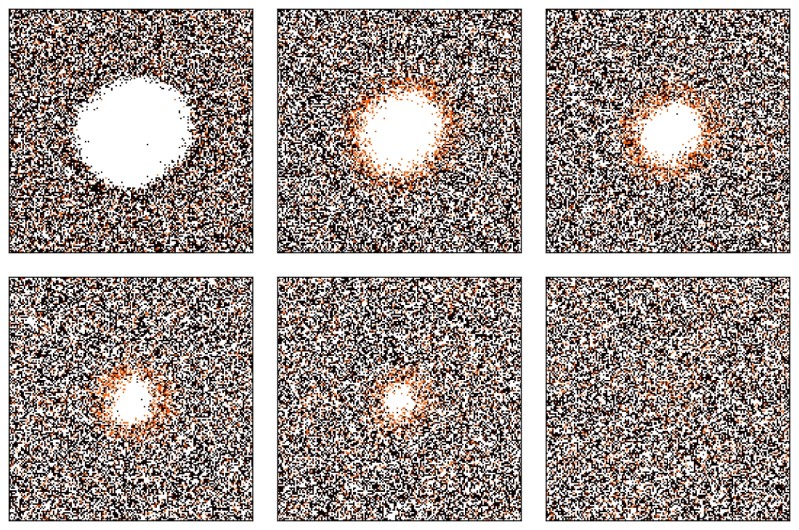

Les agents altruistes (en orange) freinent la concentration d’individualistes en se plaçant aux frontières des groupes, agissant comme des surfactants et favorisant la cohésion du groupe.

Les agents altruistes (en orange) freinent la concentration d’individualistes en se plaçant aux frontières des groupes, agissant comme des surfactants et favorisant la cohésion du groupe.

L’EconophysiX Lab, porté par Michael Benzaquen, développe une approche analytique inspirée de la physique statistique des systèmes complexes pour étudier les comportements en présence d’interactions et d’hétérogénéités. Dans ce cadre, trois chercheurs du Laboratoire d'Hydrodynamique (LadHyX*), Jérôme Garnier-Brun (maintenant à l'Université Bocconi), Ruben Zakine (Ecole Polytechnique) et Michael Benzaquen (CNRS/Ecole Polytechnique), ont publié un article dans Physical Review Letters mettant en évidence un nouveau phénomène d’interactions entre comportements égoïstes et coopératifs.

Un modèle entre physique et sciences sociales

Les chercheurs étudient un système composé d’agents sociaux modélisés pouvant adopter deux comportements : égoïstes ou altruistes. En utilisant des outils issus de la physique statistique et de l’hydrodynamique, ils analysent comment le mélange de ces deux attitudes influence l’organisation globale du système.

Un rôle stratégique pour les altruistes

Les résultats sont frappants :

- Un système purement égoïste tend à se désorganiser et à former des regroupements inefficaces, où le bien-être global n’est pas optimal alors même que les individus ont des objectifs tous compatibles.

- L’introduction d’une petite proportion d’agents altruistes suffit à rétablir un fonctionnement plus harmonieux à l’échelle globale.

Les chercheurs soulignent qu’il ne suffit pas que les comportements altruistes apparaissent au hasard : Des individus, même en faible proportion, qui gardent toujours un comportement altruiste auront un impact beaucoup plus fort sur le système qu’un comportement aléatoire. Placés aux frontières entre groupes, les altruistes restaurent progressivement l’équilibre du système. Cette localisation stratégique leur permet de jouer un rôle analogue à celui des surfactants – les molécules de savon qui stabilisent un mélange eau/huile – réduisant les tensions et améliorant la cohésion du groupe.

Des implications au-delà de l’économie

Ce travail ouvre des perspectives qui dépassent le cadre socio-économique. Les mécanismes identifiés pourraient être appliqués à l’étude de systèmes actifs “intelligents” (robots, animaux), où l’équilibre entre optimisation individuelle et collective est crucial pour contrôler les comportements émergents.

*LadHyX : une unité mixte de recherche CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France.

Je soutiens l'X

Je soutiens l'X