- Accueil

- Actualités

- Prévenir La Dégradation Du Béton Dans Les Milieux Riches En Sulfates

Prévenir la dégradation du béton dans les milieux riches en sulfates

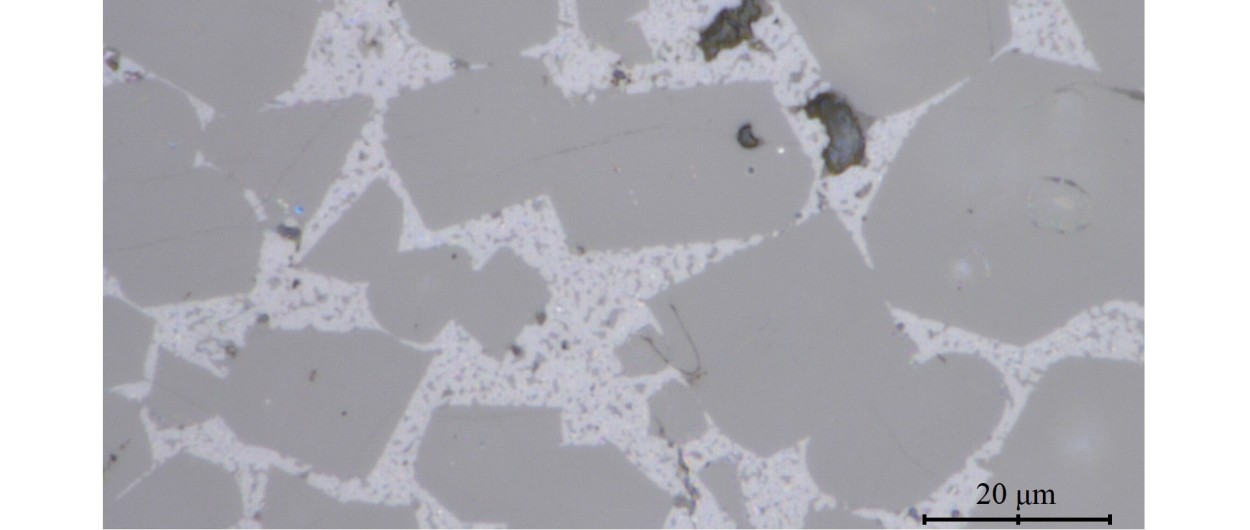

Image au microscope optique d’un ciment adapté au milieu sulfatique. Les cristaux de ferrite sont les plus petits (contraste le plus brillant).

Image au microscope optique d’un ciment adapté au milieu sulfatique. Les cristaux de ferrite sont les plus petits (contraste le plus brillant).

Le béton, fabriqué depuis l’Antiquité, est un des matériaux de construction les plus utilisés. Mais il a des failles. Proche de la mer où lorsque le terrain est riche en gypse, du sulfate de calcium peut s’infiltrer par les pores du béton, provoquant une réaction qui fait gonfler puis fissurer le matériau, avec de lourdes conséquences. En France, ce type de terrain gypseux se trouve par exemple dans une grande partie du Bassin parisien ou encore dans les Alpes. Pour prévenir ces accidents, des bétons pensés pour être résistants à ces attaques de sulfate de calcium ont été conçus grâce à des ciments spéciaux. Cependant, même ces matériaux peuvent se montrer vulnérables. Le LSI fait partie des laboratoires appelés à la rescousse par les industriels pour comprendre l’origine du problème.

A la base du béton se trouve le ciment. Mélangé à de l’eau, il forme une pâte permettant de coller ensemble des grains de sable et de gravier. Mais le ciment est un matériau plus complexe qu’il en a l’air. Il contient principalement quatre minéraux : deux silicates de calcium et deux aluminates de calcium, qui sont l’aluminate tricalcique et le ferrite de calcium. « La composition de ces phases minérales dépend des matières premières et des conditions de fabrication, comme les combustibles qui alimentent le four » précise Mireille Courtial, chercheuse au LSI. Dans cette étude, les scientifiques ont pu travailler à partir de ciments fabriqués directement par les industriels.

Des attaques chimiques sélectives

Pour contrer le risque lié aux sulfates, les ciments actuels limitent la présence de l’aluminate tricalcique. Etant donné la persistance du problème, les chercheurs se sont penchés sur le rôle du ferrite de calcium, peu étudié jusque-là. Le défi a d’abord été de l’isoler. « Les cristaux micrométriques de ferrites sont enchevêtrés avec d’autres phases. Les techniques habituelles ne suffisent pas » explique Marie-Noëlle de Noirfontaine, également chercheuse au LSI. Dans le cadre de la thèse d’Alexis Mériot, les scientifiques du LSI ont mis au point une méthode d’attaques sélectives en deux temps, permettant de dissoudre les minéraux indésirables.

Ensuite, une étude systématique des ferrites de calcium a été menée. Grâce à la plateforme DIFFRAX de l’Ecole polytechnique, qui disposent de diffractomètres de rayons X de pointe, la structure cristalline des ferrites de calcium a pu être approfondie. Ces informations ont pu être croisées avec celles issues d’autres méthodes comme la microsonde de Castaing, capable de compter les atomes de chaque espèce.

Le rôle des ferrites de calcium

« Nos analyses ont permis de différencier des compositions de ferrite très proches parmi quatre ciments industriels dits « résistants aux sulfates ». Nous avons discerné deux familles de ferrites, qui entraîne une différence de réactivité avec les sulfates de calcium » explique Mireille Courtial. Cette réactivité a ensuite été étudiée en détail, notamment au Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne et publié dans un second article.

La réaction du béton aux sulfates de calcium dépend de plusieurs paramètres de l’environnement des constructions et ces recherches montrent que les ferrites de calcium ne peuvent plus être négligées. « Les méthodes de diffraction aux rayons X que nous avons employées sont transposables à des utilisations par les cimentiers pour contrôler leur processus. Cela pourrait entraîner un changement d’une norme sur les ciments précise Marie-Noëlle de Noirfontaine. C’est un exemple où la recherche fondamentale aide directement l’industrie ».

*LSI : une unité mixte de recherche CEA, CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France

Je soutiens l'X

Je soutiens l'X